Patrimoine

Le village de Saint Maurice sur Moselle, grâce notamment à son étendue, est riche d'un patrimoine (naturel ou construit par l'homme) intéressant légué par nos ancêtres et entretenus par nos contemporains.

L'église

La paroisse de Saint-Maurice-Sur-Moselle qui s’étendait du Pont Jean au Col de Bussang est l’une des plus anciennes de la montagne vosgienne. D’abord désignée sous le vocable de Visentine, elle prit le nom de Saint Morise (Maurice) à la fin du XIIIème siècle ou au début du XIVè siècle. La première mention d’un prêtre date de l’abbatiat romarimontain et laisse penser que, dès cette époque, une église desservait la Haute Moselle. En 1663, l’église fut détruite par un incendie; reconstruite avec des moyens limités en raison des longues guerres de ce siècle, elle connut le même sort en 1701 ainsi que l’école bâtie à proximité. Le 5 juillet 1725, la nouvelle église consacrée sous l’invocation de Saint Maurice et de ses compagnons martyrs, fut inaugurée officiellement par l’Evêque et Comte de Toul. L’église contenait 350 places. S’avérant trop exiguë pour une population de 1750 habitants, la commune en 1863 confia l’étude d’un projet d’une nouvelle construction à l’architecte Perron de Remiremont. Celui-ci présenta une église à 3 nefs, de style ogival, d’une contenance de 1075 places pour un coût estimé à 140 000 francs. L’emplacement du vieux cimetière fut choisi. Les travaux sont adjugés le 10 avril 1866. Les vitraux peints, commandés dès 1867 sont l’œuvre de Thiriat, peintre sur verre à Metz. La guerre de 1870 retardera la pose des cloches. Ce n’est que le 31 août 1875 que Robert Hartmann, fondeur de cloches, s’engage à livrer une sonnerie parfaite composée de 4 cloches d’un poids total de 4500 kg. Les orgues furent offertes par des mains généreuses. L’horloge date du 15 août 1883.

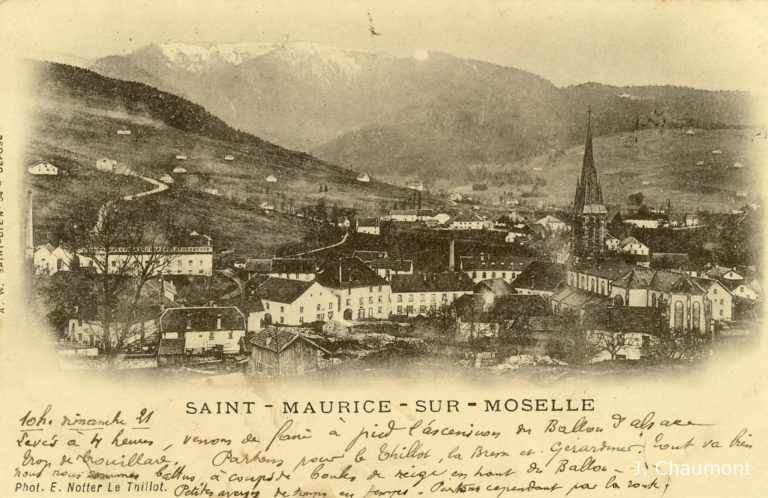

Notre belle église d’hier …

… Et d’aujourd’hui

L’orgue

L’orgue de l’église de Saint-Maurice-Sur-Moselle est composé de 17 jeux. Il fut installé les 22 et 24 mars 1873 par Ernest Jeanpierre, professeur de musique à Le Thillot.Une souscription eu lieu, rapportant plus de 6447 F pour l’installation de ce magnifique ouvrage. Le buffet fut posé en 1877 à l’aide d’un précieux don de Charles Grandclaude. Les 76 tuyaux de façade furent commandés à Masure, à Paris et posés en 1890.

La Vierge des Charbonniers

Placée en 1914 dans une niche formée par la foudre afin de protéger la vallée, la Vierge des Charbonniers a été ensevelie lors du terrible hiver 1940. Retrouvée en 1987 lors des travaux de terrassement, elle a repris sa place.

La vierge des Charbonniers a une histoire authentique. En 1914, deux forestiers « Mimile Lisa » (Emile Mathieu) et « Siméion » (Joseph Grisvard) furent chargés d’abattre un gros hêtre qui se trouvait au col des Charbonniers. Au moment où le passe partout allait mordre le tronc, le hêtre fut foudroyé, le passe partout fondu fut coupé en deux.

En examinant le tronc mutilé, ils constatèrent une sorte de niche formée par la foudre. Ils coupèrent le tronc au-dessus de cette niche et y déposèrent la statue de la Vierge de la Chapelle Botiotte et dans une fervente prière, demandèrent à Marie de protéger la vallée des Charbonniers.

Pendant le terrible hiver 1940, le tronc pourri et s’effondra sous le poids de la neige, ensevelissant la statue.

En 1987, au cours de travaux de terrassement, la statue de la Vierge est retrouvée par hasard.

Elle a retrouvée sa place à 100m avant le col des Charbonniers, sur la droite du chemin. Elle veille de nouveau sur les forestiers et les habitants des deux vallées.

La Chapelle des Charbonniers

La chapelle Saint–Nicolas, Notre Dame de Consolation, plus connue sous le nom de ‘’ la chapelle des Charbonniers’’.

En 1860, une première chapelle en planches, surmontée d’un minuscule clocher avait été édifiée sur la Têtote (petite colline rocheuse), à l’entrée du hameau des Charbonniers par Jean-Nicolas Aiguier, le propriétaire des lieux, aidé de quelques personnes du cru.

Cette vallée était alors très peuplée, mais la population se trouvait grandement éloignée de l’église de Saint Maurice (3 km). C’est ainsi que Jean-Nicolas Aiguier conjura le sort en bâtissant ce lieu de recueillement et de prières où parfois une messe pouvait être célébrée.

Dès l’origine, la chapelle fut placée sous le double patronage de Saint-Nicolas, (patron de la Lorraine) et de la Vierge Notre Dame de Consolation. C’est pourquoi on peut encore voir, mais cachées par de grandes statues en plâtre, trois autres petits statues en bois, quelque peu mutilées par le temps : Saint-Nicolas levant trois doigts au dessus de la cuve miraculeuse avec sa crosse brisée, Saint-Joseph et la Vierge Marie.

La cloche de la chapelle a été fondue par les frères Binder de Thann en 1861 et offerte par les fils de Jean-Dominique Grandclaude en souvenir de leur père qui avait été maire de la commune.

Le 6 décembre 1861, jour de la fête du saint patron de la Lorraine, la chapelle Saint-Nicolas, Notre Dame de Consolation fut bénie par le curé Claudel.

Les dimanches et jours de fête, la messe y était dite régulièrement.

En 1870, durant la guerre, la cloche fut cachée dans la filature des Charbonniers pour être soustraite aux Prussiens qui avaient envahi la commune.

De 1873 à 1874, elle a fait office de salle de classe pendant la construction de l’école des Charbonniers.

La chapelle, vétuste, fut reconstruite en maçonnerie par les habitants de la section mais, elle s’avéra rapidement trop petite.

En 1912, sous l’impulsion du nouveau propriétaire du terrain et d’une souscription mettant à nouveau à contribution les résidents de la vallée, la chapelle fut restaurée et agrandie de deux mètres cinquante. Une nouvelle bénédiction a été effectuée par le curé Brisson, le 4 août.

Après la guerre de 1939-1945 et pendant plusieurs décennies, fut créer la fête des Charbonniers, le 15 août, fête de la Vierge Marie. Ce jour là, une messe était célébrée dans la chapelle.

En 1987, la chapelle fait peau neuve grâce à plusieurs associations locales et à la générosité des Fremis.

De nombreux volontaires assurèrent les humbles tâches de manœuvre, ce fut l’œuvre de tout un peuple.

C’est ainsi que déshabillée et désossée, elle se releva de ses ruines, rénovées des pieds à la tête.

Un coq vient alors surmonter le nouveau clocher.

La Chapelle Botiotte

La chapelle Notre-Dame de Bonsecours ou La chapelle BOTIOTTE.

Cette chapelle est située en pleine forêt de la vallée des Charbonniers.

Elle a été édifiée en 1857 par quelques habitants de la contrée.

Lors de travaux d’élargissement du chemin, la suppression d’un énorme rocher laissa une place suffisante qui parut aux ouvriers un lieu tout préparé pour une chapelle.

Vite s’éleva un petit édifice, dans lequel on plaça une statue de la vierge Marie.

La chapelle fut agrandie en 1873 à ses dimensions actuelles.

Parmi les artisans de cet agrandissement se trouvait un épicier des Charbonniers, bien connu des bûcherons pour les petites bouteilles qu’il leur vendait, d’où son surnom de Botiotte, désormais attaché à la chapelle et placée sous le vocable de Notre-Dame-de-Bon-Secours.

Cette chapelle peut être un but de promenade bien agréable dans le silence de la forêt, là où demeure encore des vestiges des mines exploitées au cours des siècles passés au profit des ducs de Lorainne.

Le chemin dallé de Morteville

Venant du Derrière des Prés, longeant la Goutte de Morteville sur plusieurs kilomètres, existait un chemin entièrement couvert de grosses dalles de granit. Cette voie était encore utilisée par les chars de grumes ou par les voitures de foin venues du Gresson ou de la Fontaine des Allemands (près du Col des Charbonniers), pour aller au Derrière des Prés, où il y avait des « gringeottes ».

Ce n’était certes pas une voie romaine, mais c’était l’unique chemin conduisant à Morteville, puis en direction de la crête. Les cartes forestières indiquent « Chemin du Grand Gripport ». Il a été endommagé par la construction du Chemin Servais en 1899.

Il y a quelques années, l’O.N.F. a fait élargir ce chemin et les salles ont été enlevées et poussées au remblais, avec la Croix Lamérique.

La Croix Lamérique

En mémoire de la mort accidentelle du bûcheron Louis Bazin, dit Lamérique, au début du 20ème siècle. Il était parti chercher fortune en Amérique, à la fin du 19ème siècle.

Revenu au pays (sans fortune), il s’était marié et installé dans la ferme familiale du fond du Derrière des Prés. Il eut huit enfants dont l’aîné Xavier Bazin fut élu maire. Un jour qu’il travaillait à Morteville, Louis se blessa à la jambe d’un coup de hache. Il essaya de regagner sa ferme, mais mourut, vidé de son sang. Une croix de pierre fut placée à cet endroit.

Cette croix a disparu pendant des travaux sur ce chemin dallé. Ironie du sort, le conducteur d’engin était l’arrière-petit-fils de Louis Bazin.

La Croix Bourgogne

La croix Bourgogne est située Rue de Lorraine, dans un jardin, elle date de 1765.

Caractéristiques : très haute Croix de 5 mètres. Une marche en deux pièces. Base carrée, au-dessus de la table d’offrandes circulaire. Moulures en haut et bas de la base. Fût assez fin, orné de stries longitudinales. Croisillon neuf potentiellement. Ostensoir devant, couronne tressée derrière. Fleurs sur les tranches.

La Croix Mathias

Elle est implantée Rue des Écoles et elle date des années 1700.

Caractéristiques : Une marche à demi-enterrée. Base carrée, dessus en forme d’offrandes circulaire soutenue par devant par deux petits socles. Socle du fût carré mais rentré en forme de balustre. Fût légèrement potencé ( 2 réparations). Chapiteau en feuilles d’acanthes. Croisillon carré, potentiellement par de gros bourrelets. Fleurs sur les tranches. Devant, crucifix réparé et titurus. Monogramme A.M. dans un cartouche dentelé à l’arrière.

La Croix de Saint-Dizier

Cette croix est située Rue du 1er Morvan, sur le mur du jardinet de l’ancienne boulangerie, elle date de 1720

Caractéristiques : base enclavée dans le mur, grès gris. Sockeye carré, fût légèrement trapézoïdal, croisillon récent avec un Christ en métal.

La Croix Scheibel

Elle est au début de la vallée des Charbonniers, sur un petit tertre à l’embranchement de la Rue de Morteville, elle date du milieu du 18° siècle.

Caractéristiques : 4 marches de pierre pour pour accéder au tertre. Croix très simple. Fût et croisillon carrés, sans autre ornement que l’inscription I.H.S. au centre du croisillon. Le fût est enfoncé directement en terre (tenons de fer de chaque côté).

Gros bloc de granit à la surface plate placé devant la croix et fixé à celle-ci par un tenon en fer. C’est sur ce bloc que l’on déposait les corps des défunts de la vallée des Charbonniers et sur l’on procédait à la « levée des corps ».

La Croix de la Villa Lévèque

Route du Ballon, jardin de l’ancienne propriété Lévèque.

Caractéristiques : la Croix repose sur un bloc de granit. La base est constituée d’une sorte de mar Hé circulaire en grès rose. Le fût carré en grès rose (réparation à mi-hauteur en fer). Une moulure de la forme d’un chapiteau. Croisillon de grès rose (réparé au demi), potencé par de gros boudins. Grand ostensoir sur le devant.

Liste des Maires de Saint Maurice sur Moselle

Depuis la révolution Française.

PIERREL Jacques (1792-1797)

VALDENAIRE jacques (1797-1804)

PIERREL Etienne (1804-1808)

VALDENAIRE François (1808-1809)

GRANDCLAUDE Dominique (1809-1811)

DIDIERLAURENT Joseph (1811-1815)

FELIX Henry (1815-1831)

BLAISE Maurice (1831-1831)

PERNEL Charles (1831-1837)

BAZIN Joseph (1837-1841)

DIDIERLAURENT J-Joseph (1841-1847)

KOLB Antoine (1847-1850)

GUINGOT Joseph (1850-1853)

GRANDCLAUDE J-Dominique (1853-1855)

LAURENT François (1855-1870)

VALROFF Justin (1870-1873)

WAPLER Alphonse (1873-1881)

HUBLER Charles (1881-1907)

GRANDCLAUDE Avit (1907-1910)

VALDENAIRE jules (1910-1919)

ANTOINE Joseph (1919-1926)

BRAUN Achille (1926-1936)

GEORGES Michel (1936-1945)

BAZIN Xavier (1945-1946)

MILLAIRE joseph (1946-1947)

GEORGES Jacques (1947-1971)

SPILLER Christian (1971-1977)

DAVAL Jean-Pierre (1977-1995)

NAEGELEN Bernadette (1995-2001)

KOPP Denis (2001-2002)

CLAUDEL Alain (2002-2006)

CHEVRIER Roger (2007-2008)

SPILLEBOUT Philippe (2008-2014)

RIGOLLET Thierry (2014-

Chaumes et sommets

Le Ballon d’Alsace

Le Ballon d’Alsace est un lieu de rencontre entre quatre départements : l’Alsace, la Haute-Saône, Le Territoire de Belfort et les Vosges. Trônant à 1247 m d’altitude, le site est plus que remarquable proposant une multitude d’activités avec de magnifiques vues sur les plaines vosgiennes, alsaciennes et belfortaines avec en fond de décor le massif des Alpes quand le temps le permet. Véritable site touristique, la fréquentation annuelle du Ballon est estimée entre 700 000 et 900 000 visiteurs.

Au cœur du Parc naturel régional des Ballons des Vosges, le Ballon d’Alsace est un site classé depuis le 5 juillet 1982.

Le Rouge-Gazon

Joseph Luttenbacher, dit « Sépi », acquit la ferme-auberge du Rouge-Gazon en 1932. À cette époque, il assurait l’accueil des randonneurs et la restauration ainsi que l’activité agricole. En 1960, son fils, Fernand LUTTENBACHER reprend l’activité. Il décide alors d’entreprendre d’importants travaux. Il commence avec l’agrandissement de la ferme auberge et crée un nouvel hôtel de 25 chambres et 5 dortoirs ainsi que 4 salles de restaurant pour une capacité totale de 350 couverts, un réception d’hôtel et un garage pour accueillir la vague des nouveaux vacanciers. Précurseur et audacieux, il installe en 1962 le premier téléski. La démocratisation et l’essor de cette activité engendre de nombreux aménagements et c’est alors que le Rouge Gazon devient un domaine skiable à part entière. Fernand Luttenbacher, « le patriarche » est une figure emblématique qui a su donner au Rouge Gazon, ce sens de l’accueil « montagnard » si unique.

Situé au cœur des Hautes-Vosges du sud, le site emblématique du Rouge-Gazon se situe tout en haut du val de Verrière, partie haute de la Vallée des Charbonniers sur le territoire de Saint-Maurice-sur-Moselle. Le domaine est immédiatement entourée par les sommets de la Tête du Rouge-Gazon, la Tête des Perches et enfin la Haute Bers point culminant de la vallée des Charbonniers à plus de 1 250 m d’altitude.

Les Neufs-Bois

Perchée à plus de 1200 m d’altitude, la chaume des Neufs-Bois et la chaume typique des Hautes-Vosges prouvant une fois de plus la forte activité agricole montagnarde il y a bien longtemps maintenant.

Elle est située juste en dessous de la Tête des Neufs-Bois, sommet qui est l’un des plus hauts des Vosges du sud, après la Haute Bers (1 252 mètres) et le ballon d’Alsace (1 247 mètres), la tête des Perches (1 222 mètres) et le ballon de Servance (1 216 mètres). Il fait face à la tête du Rouge Gazon (1 186 mètres) dont il est séparé par un col situé à 1 043 mètres et où se croisent différents sentiers.

La tête des Neufs-Bois fait partie de la ligne de crête principale des Vosges qui sépare du nord au sud la Lorraine et l’Alsace.

La Jumenterie

Jusqu’au 16ème siècle, les droits d’usage des communautés d’habitants se développent et profitent surtout aux Alsaciens qui « envahissent les chaulmes » , ce qui crée de réels conflits entre montagnards lorrains et « marcaires venant de la plaine d’Aulsaie » (Alsace).

En 1579, les Ducs de Lorraine se rendent définitivement propriétaires uniques du « grand pâturage ». Il n’existait alors sur la « Chaulme de Balon » qu’une petite pelouse.

C’est en 1618 que le Duc de Lorraine Henry II, séduit par ces riches pâturages au fort beau gazon, décide d’ériger des bâtiments afin d’y transférer son haras de chevaux de la Malgrange, près de Nancy.

La construction débute en juillet de cette même année. Écuries et logements coûtent 508 francs barrois. Le 12 août 1619, une fois les bâtiments terminés, le Duc ordonne au receveur d’Arches d’y amener juments et poulains afin d’établir le haras pour la saison d’été.

Pendant six années, l’établissement de « La Jumenterie» fonctionne durant la période estivale, tandis que l’on fait descendre les animaux au haras de Vagney pour l’hiver. La mort du Duc signe l’abandon du site.

En 1631, sur adjudication, un nommé Thomas Parmentier obtient cette pelouse moyennant un canon de 160 francs barrois. Les bêtes à cornes reprennent le chemin de la chaume.

En 1697, les bâtiments de La Jumenterie ne sont plus que ruines. Les choses restent en l’état jusqu’à la construction de nouveaux bâtiments en pierres sèches destinés à une marcairie, en 1784.

En 1791, les chaumes appartenant aux Domaines sont vendues à des particuliers en tant que biens nationaux. C’est depuis cette époque que La Jumenterie est devenue propriété privée.

En septembre 1900, Napoléon Marchal, alors propriétaire du site, décide de construire un hôtel pour les touristes juste en face de la ferme rénovée, hôtel ouvert en juillet 1904.

« Avec sa tour et sa terrasse crénelée, l’hôtel de La Jumenterie a un air moyen-âgeux. Il a ouvert le 3 juillet 1904 … C’est un logis moderne comprenant 12 chambres, 16 lits pour les voyageurs, une vaste salle à manger, simple et coquette. Des promenades sur 200 hectares de dépendances attendent les amateurs de grand air, des jeux variés ont été prévus pour les enfants.. » (journal « La Frontière » du 6 octobre 1904).

La ferme est probablement détruite au début du 20ème siècle. Quant à l’hôtel, rebaptisé « Hôtel Jeanne d’Arc », il est racheté vers 1970 par une association de l’Aisne, « Jeunesse au Plein Air », et transformé en Centre permanent accueillant encore aujourd’hui des classes de découverte.

Les monuments

La Statue Jeanne d’Arc

La statue de Jeanne d’Arc est située sur le somme du Ballon d’Alsace côté Saint-Maurice-Sur-Moselle. Elle a été commandée au sculpteur Mathurin Moreau par un industriel de Saint-Amé, Napoléon Marchal, qui était filateur et aussi maire de Saint-Amé de 1904 à 1921. Il avait d’abord prévu d’installer Jeanne d’Arc sur la roche des Evaux qui surplombe la vallée des Charbonniers, pas loin de la chapelle. Mais ce projet fut abandonné quand on s’aperçut que la statue, en bronze, ne pouvait être hissée au sommet de la roche, le sentier étant trop raide et trop étroit.

Napoléon Marchal la fit donc ériger en 1909 sur la chaume de la Jumenterie avec vue sur la vallée des Charbonniers. Jeanne d’Arc regardait alors du côté de la France.

En 1918, la statue fut retournée vers l’est. Il y a quelques années, elle fut déplacée pour être plus visible de la route, mais à peine posée à son nouvel emplacement, elle fut frappée par la foudre, qui brisa son épée et son étendard. Elle dut être réparée à Saint-Maurice dans un garage avant de reprendre sa place au sommet du Ballon, où elle continue à regarder du côté de l’est à 1 242 m d’altitude.

Le monument des Démineurs

Inauguré le 7 juillet 1952, le Monument des Démineurs rappelle le sacrifice de plus 600 hommes, tués ou estropiés en détectant les milliers de mines placées par les Allemands. Monument national, il rend hommage à tous les démineurs morts pour la France. Cette oeuvre a été conçue par Messieurs Deschler, architecte, et Rivière, sculpteur, grand prix de la biennale de sculpture à Bruxelles.

Les Chalets de Montagne

Entouré par de nombreuses montagnes et sentiers de randonnées le village de Saint-Maurice-Sur-Moselle à de nombreux chalets de montagne sur son territoire appartenant au Domaine ou à la Commune. Voici quelques clichés des chalets que vous trouverez au cours de vos randonnées.

Identité du village

Blason de Saint-Maurice-Sur-Moselle

La tête de cheval symbolise la tradition hippique de la commune. En effet c’est en 1618 que le duc de Lorraine implanta un haras à la Jumenterie. La tour, est celle construite à la Jumenterie. La bande du blason lorrain est chargée de fourmis, surnom donné aux habitants de Saint-Maurice-Sur- Moselle : Les Fremis !

La Croix de Guerre

La commune a été décorée, le 11 novembre 1948 de la Croix de Guerre 1939-1945 avec étoile d’argent par Monsieur le Général de C.A ZELLER, commandant de la VI ° Région.

Cette décoration militaire française est destinée à distinguer des personnes (civiles et militaires), des unités, des villes ou des institutions ayant fait l’objet d’une citation pour fait de guerre au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Les Fremis

Les habitants de Saint-Maurice-sur-Moselle s’appellent les « Fremis », nom patois désignant des fourmis. Cette origine vient du temps où les Bussenets – habitants de Bussang – venaient à la messe et aux vêpres à Saint-Maurice-Sur-Moselle.

Après avoir assisté à la messe, ils allaient manger le repas qu’ils avaient emporté, en attendant les vêpres, sur l’herbe sur les hauteurs du Mont. Ce terrain était infesté de fourmilières … C’est ainsi que les Bussenets prirent l’habitude de dire « on va voir les fourmis » puis les « fremis ».

Personnalités connues

Jacques Georges

Jacques Georges est né le 30 mai 1916 à Saint-Maurice-Sur-Moselle et il est décédé dans son village le 25 février 2004 à 87 ans.

Jacques Georges œuvre, au cours d’une longue carrière, au service du football français, européen et mondial, notamment comme président de la Fédération française de football puis de l’Union des associations européennes de football. Il fut également maire de la commune de Saint-Maurice-Sur-Moselle pendant 24 ans, Président d’Associations locales et Patron des Ets Georges Tissage au Centre et COTOVOSGES à Morteville.

Christian Spiller dit « Coco »

Christian Spiller, né le 15 janvier 1935 à Fresse-sur-Moselle et décède le 26 janvier 2009. Il fut le patron des Ets spiller Ameublement à Saint-Maurice-Sur-Moselle.

Parallèlement à son activité commerciale, il mena avec brio, admiration et courage une carrière politique comme maire de Saint-Maurice-sur-Moselle de 1971 à 1977, conseiller général du canton du Thillot de 1979 à 1988. Il est élu député des Vosges du 23 juin 1988 au 1er avril 1993 dans la 3e circonscription.

Pierre Pelot

Pierre Pelot, de son vrai nom Pierre Grosdemange, est né le 13 novembre 1945 à Saint-Maurice-sur-Moselle. Écrivain français, il est à l’origine de plus de 200 livres, romans, westerns, bandes dessinées …

Dylan Pelot

Fils de l’écrivain Pierre Pelot, Dylan grandit à Saint-Maurice-sur-Moselle. Né le 21 juin 1969, il décède le 22 janvier 2013 à Nancy. Il était réalisateur, photographe, illustrateur et écrivain.

Il réalise plusieurs courts-métrages, participe à plusieurs groupes musicaux dont il réalise aussi les clips. En parallèle, il écrit et/ou illustre des ouvrages pour les jeunes : la série Vincent (le chien jaune), écrite par son père Pierre Pelot, et qu’il illustre. Il illustre également des albums jeunesse écrits par Jean-Marc Mathis. Ils inverseront leurs rôles pour l’album Victor qui pète en 2006. Il a exposé dans divers endroits et participait régulièrement à des ateliers en tant que professeur de monstres.

Roger Viry Babel

Roger Viry-Babel, né le 19 janvier 1945 à Mirecourt, capitale de la lutherie et décède en 2006 à Nancy. Il est un universitaire et un cinéaste français. Pionnier de l’enseignement de l’audiovisuel à l’université, il a consacré sa vie à lier un travail cinéphilique, pédagogique et régionaliste. Il se définissait comme un saltimbanque.

Dépliant Touristique du village en 1985

L’industrie Textile à Saint-Maurice-Sur-Moselle

Dans le bailliage des Vosges, l’industrie cotonnière se développe à partir de 1756.

Les paysans des Hautes-Vosges acceptent de travailler en hiver. À Saint-Maurice-Sur-Moselle, dès 1777, l’industrie du coton s’implante.

En 1845, les statistiques des Vosges indiquent 3 tissages mécaniques :

-

Tissage Arnould, Rue d’Alsace : 100 ouvriers, 140 métiers.

-

Tissage Grandclaude, Rue de la Goutte du Rieux : 120 ouvriers, 168 métiers.

-

Tissage Pierrel, Rue de la Feigne : 158 métiers mécaniques produisant du calicot. En 1853, la société est dissoute. En 1864, le tissage est vendu à Nicolas Duhoux, J-Pierre Lévèque et J. Démange, puis à V. Godel et sa famille jusqu’en 1922. Fermé en 1940, il est transformé en camp de vacances.

Le tissage du Pont du Lait

C’est en 1845 que fut fondée une première usine au Pont du Lait. Surface du terrain : 1 Ha 54 à 20 ca.

La manufacture comprend un étage sur rez-de-chaussée. Chaque atelier est éclairé par 12 croisées. Il y a 2 bobinoirs, 2 ourdissoirs, 3 machines à parer et 100 métiers à tisser système Roberts. Ces machines sont mises en mouvement par une roue hydraulique. Cet ensemble est évalué à 94 500 F. Ces métiers produisent 910 000 M de calicot valant 364 000 F.

En 1857, on compte 160 métiers actionnés par une roue hydraulique et une machine à vapeur de 10 CV. 46 hommes, 47 femmes et 6 enfants y travaillent. En 1880, le tissage est loué à Ch. Laederich, puis acheté par N. Marchal. Il y a alors 148 métiers.

1906 : acquisition par Eugène Mougenot. En 1919, une seconde usine est construite à côté.

Incendie en 1920 et reconstruction en 1921. À la mort d’ E. Mougenot, sa veuve et ses enfants en deviennent propriétaires, sous la direction de Henri Mougenot en 1934. Celui-ci est tué en 1940 dans les Ardennes. Sa veuve et ses enfants assurent la marche du tissage. Après les bombardements de 1944, de nouveaux ateliers sont construits. Ils renferment 464 métiers Lancaster. En 1980, 116 personnes y travaillent lorsque l’usine est fermée. Cessation de toute activité en 1981 (règlement judiciaire).

Rachetée en 1982 par le GAM, elle est détruite par un incendie.

Établissements Lévèque

Tissage fondé en 1877 par J-Pierre Lévèque à l’emplacement d’un ancien moulin banal. Agrandi en 1883, il est endommagé par un incendie en 1886. Reconstruit en 1896, il renfermé 128 métiers en 1900.

Ses dirigeants édifient un autre tissage de l’autre côté de la Moselle, mis en service en 1904. Il contient 284 métiers. Après la guerre 14-18, ces 2 unités sont exploitées par Madame Veuve Lévèque, qui emploie 37 et 153 ouvriers.

En 1935, elles sont louées à André Vogt qui les gère jusqu’en 1944. La plus petite est arrêtée en 1939. Le 1er janvier 1945, le dernier tissage est repris par Bernard et René Rathouis, petits-fils de Mme Lévèque, qui le complètent en créant vers 1950 un atelier de teinture de filés sur ensouples. Leurs 150 métiers Ruti B battant à 150 coups/minute produisent des tissus à bandes de couleurs ou à carreaux. L’atelier de teinture est supprimé en 1969. Messieurs Rathouis modernise le tissage chaque année en achetant des métiers automatiques de type PICANOL pour monter la salle de tissage à 750 métiers. Les Ets LEVEQUE dispose d’une certaine notoriété dans le monde grâce à la recherche et développement des nouvelles collections textiles au niveau de l’habillement développées par Messieurs Rathouis.

En 1987, cette usine est vendue au groupe Michel Thierry. En 1991, l’usine est transférée aux Ajols dans une unité plus spacieuse et fonctionnelle. Le Tissage Lévêque est alors considéré comme la salle de tissage la plus moderne et grande d’Europe. Elle referme plus de 150 métiers PICANOL et DORNIER à lance pour un effectif de 95 salariés produisant essentiellement du tissu d’habillement. Le Tissage ferme définitivement ses portes à la fin de mois de Juillet 2013 entraînant le licenciement économique des 24 derniers salariés.

Tissages Michel Georges – Coton Vosges

Fondé en 1856 par Auguste Blaise, L. Melchior Gérard et Louis Valroff, il renferme une quinzaine de métiers à bras pour 8 ouvriers. En 1861, on compte 72 métiers surveillés par 54 ouvriers et actionnés par une roue hydraulique de, 6 CV ou une machine à vapeur de 12 CV. EN 1872, il est acheté par F-J Ricklin puis par Napoléon Marchal en 1890 et par son gendre en 1904.

En 1906, on compte 200 métiers. Une salle de préparation est construite entre le bâtiment principal et le ruisseau. Cet ensemble est vendu à Michel Georges avant le 1er janvier 1922. On compte alors 110 ouvriers.

M. Georges entre en possession d’une autre usine créée en 1866 par la Société Bourgogne à Morteville. Incendiée en 2881, elle est reconstruite en 1888, louée à H. Géliot puis à Ch. Laederich de 1890 à 1905. Son propriétaire Ch. Bourgogne associé à G. Wapler l’exploite alors. Le 1er janvier 1922, 76 ouvriers y travaillent. Elle est arrêtée en 1930. Vendue à M. Georges, elle est transformée en tissage.

En 1932, les Établissements Michel Georges totalisent 300 métiers et fabriquent des calicots, des satins chaîne, des croisés, des milanaises. M. Georges, déporté, meurt en avril 1945. Il a pour successeur son fils Jacques. Ses 2 tissages situés au centre du village et à Morteville fabriquent de la singalette.

Le tissage du village est fermé en 1983, celui de Morteville, repris par TEXOR, ferme en 1993 avec ses 60 métiers PICANOL Jet d’air. Les 43 salariés restants sont licenciés et reclassés.

Le tissage de la Fonderie

Fondé en 1881 par E. Valroff, il renferme 60 métiers en 1890. En 1906, il est exploité par M. Flageollet. En 1922, il appartient à M. Georges, M. Lichtlin est le directeur. Le tissage est détruit par un bombardement en 1944. L’ancienne propriétaire Mme Veuve Philibert Parmentier fait Don à la commune de sa propriété (actuelle Poste).

Tissage de La Feigne

En 1845, 3 cultivateurs s’associent : J-N Pierrel, Del Grandclaude et F. Bouton pour construire un tissage mécanique à La Feigne. L’autorisation de de détourner le ruisseau vers la roue hydraulique leur est accordée. L’usine renferme 168 métiers mécaniques produisant du calicot. On compte 72 ouvriers.. En 1853 la société est dissoute. En 1864, le tissage est vendu à Nicolas Duhoux, J-P Lévèque et C. Joseph Demange puis à V. Godel jusqu’en 1922. L’usine est fermée en 1940 et transformée en camp de vacances.

Tissage de Presles

Un premier tissage apparaît en 1847, fondé par Maurice Grandclaude. Il est incendié en 1849 par son propriétaire qui mourra au bagne de Toulon en 1852. Un second tissage est construit par C. Pernel. Barrage est fait sur le ruisseau de Presles. En 1896, ce tissage est loué à la société Laederich. Le tissage comprend alors 112 métiers à tisser, 4 mavhines à parer, 2 ourdissoirs, 1 bobines, 1 canneteuse. L’usine est achetée par M. Fréchin pour son gendre M. Rouillon. Brûlée, elle fut reconstruite et exploitée par M. Rouillon. Elle cessa son activité en 1978. Elle a été occupée par un atelier de chaussures et achetée par les Établissements Spiller.

Tissage Kempf et fils – Tissage Rouillon des Ajols

TConstruit dans les prés en face de la gare, près des Ajols, en 1894. On compte 300 métiers. M. Mulfort l’exploite, puis M. Braun (maire de St-Maurice). Le tissage est repris par ses gendres, Mrs Delafenêtre et Rouillon.

En 1954, on compte 69 tisserands, 10 bonineuses et 33 personnels divers.

En 1958 : 37 tisserands, 8 bonineuses et 31 personnels divers.

Le tissage appartient à Mr et Mme Rouillon résidant dans le chateau des Ajols. Après sa fermeture dans les années 80, l’usine est démolie, après expropriation par la commune. En 1991, l’ancienne usine Lévèque (groupe Thierry) s’y implante juste à côté.

Tissage de la Goutte du Rieux

Construit par F. Grandclaude en 1845, il compte 168 métiers et 120 ouvriers. En 1905, C. Bourgogne et G-G Wappler deviennent propriétaires. L’usine est détruite par un incendie en 1934.